17 février 2010

Une histoire de femmes

Oups, j'étais un peu surchargée pendant un mois ! Je ne vous ai pas oubliés, pour nous replonger dans la vie de Moïse, je vous propose de reprendre le récit du premier chapitre de l'Exode.

Le peuple des fils d'Israël est devenu trop nombreux et trop forts aux yeux des Egyptiens. Ceux-ci ont peurs qu'ils en viennent à être plus nombreux que les autochtones et finissent par s'emparer du pouvoir. Dans un discours démagogique, Pharaon prend une série de sages mesures pour que ce peuple cesse de se multiplier. L'affectation à des travaux pénibles pour des salaires misérables a pour but de limiter le nombre des naissances. Mais hier comme aujourd'hui, les pauvres sont plus féconds que les riches et plus on voulait le réduire, plus il se multipliait. Pharaon va donc établir une nouvelle mesure de contrôle des naissances. Pour éviter que les Egyptiens en aient les mains souillées, il demande aux sages-femmes hébraïques d'accomplir elles-mêmes l'extermination. Craignant Dieu, elles se refusent avec courage à une telle immoralité.

Alors, Pharaon ordonne à son peuple. Tout garçon nouveau-né, jetez le au fleuve, mais toute fille laissez la vivre. Dans le contexte, il est clair que cette formule s'applique aux Israélites, néanmoins ils ne sont pas mentionnés directement ici. La bible laisse planer un double sens et dans un retournement de situation qui lui est propre, elle appliquera la formule aux Egyptiens quand les hébreux quitteront l'Egypte, c'est la dixième plaie.

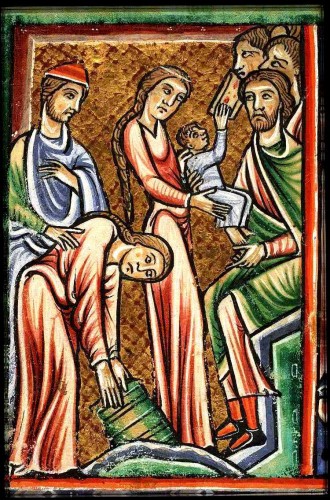

Le deuxième chapitre de l'Exode raconte comment des femmes se comportent face à cet ordre cruel. Une femme, fille de Levi tombe enceinte et engendre un fils. Au bout de trois mois, ne pouvant plus le cacher, elle le met dans une petite barque de papyrus qu'elle a rendu étanche avec du bitume puis, selon l'ordre du pharaon, elle va le placer sur la mer des roseaux. Une autre femme entre alors en scène, la sœur ainée qui va guetter pour voir ce qui arrive, puis c'est la fille de pharaon qui découvre l'enfant et qui comprend tout à fait : c'est un enfant des hébreux. La sœur de Moïse avec finesse, diplomatie et beaucoup d'aplomb, elle qui est esclave s'adressant à la fille de pharaon dit cette phrase admirable : Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des hébreux ? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. C'est ainsi que l'enfant retourne chez sa mère payée pour l'allaiter. Quand il a grandit, la fille du pharaon qui considère Moïse comme son fils, lui donne son nom. C'est pour la fille égyptienne un double acte d'opposition patriarcale : à son propre père et à l'ordre du pharaon !

Irmtraud Fischer, bibliste allemande renommée, dit : "Ce qu'on raconte ici est l'engagement au service de la vie de la part de femmes appartenant à des contextes humains très différents : sage-femme, mère et sœur, esclave et fille de roi. Les femmes initient une relation entre elles par-delà les frontières des générations et des peuples, par-delà les barrières sociales, et elles agissent solidaires pour réaliser un but : contre le décret porteur de mort, préserver la vie ... elles agissent suivant leur propre estimation, suivant leur propre critères éthiques. Toutes se décident de manière réfléchie pour la désobéissance civique." (cf. ici)

Bien évidemment, Grégoire de Nysse ne conserve pas cette couleur féminine dans son commentaire, car, à la suite du judaïsme alexandrin, il applique le thème de l'enfantement à la naissance des vertus ou des vices dans l'âme, naissance libre et toujours en devenir d'instant en instant : elle est le résultat d'un choix libre et nous sommes ainsi en un sens nos propres parents, nous créant nous-mêmes tels que nous voulons être et par notre volonté nous façonnant selon le modèle que nous choisissons, ou mâle ou femelle, par la vertu ou par le vice. Et bien sûr, les vertus sont mâles et les vices femelles ! C'est ce qui lui fera dire de sa sœur Macrine : on pouvait dire d'elle que c'était un homme puisqu'elle avait cultivé les vertus à leur plus haut degré de perfection.

Alors que le raisonnement de Grégoire de Nysse sur l'acquisition des vertus dans la voie de la sainteté est juste et évocateur, la symbolique utilisée est malheureuse et sera préjudiciable aux femmes. C'est pourtant l'attitude générale des pères de l'Eglise ... dont l'époque ignorait le raisonnement holistique et la complémentarité apportée par la relation.

Pour la défense de Grégoire, il faut que remarquer que la traduction de la septante qu'il a vraisemblablement utilisée traduit un pluriel "ils" là où l'hébreu dit "elle" : elle le cacha, elle le mit etc...

Cette belle histoire féminine de défense de la vie, qui prélude à toute éducation, méritait un détour.

22:35 Publié dans Grégoire de Nysse, Moïse | Commentaires (0) | Tags : christianisme, moise, grégoire de nysse | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.